デジタル化事例DIGITAL CASE

デジタル化の背景

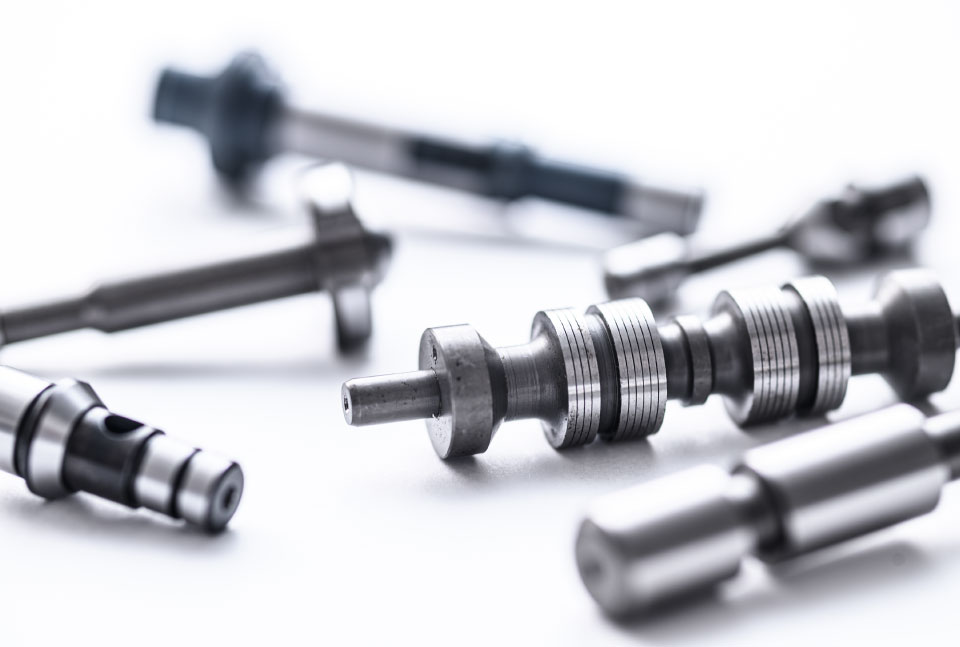

当社はネジ切り加工(切削加工)からスタートした創業50年の製造・販売会社です。創業当初から長い間、低単価・大量生産の製品を製造してきました。しかし、これらの製品は参入障壁が低く、すぐに価格競争にさらされる状況にあります。20世紀後半は製造業の現場がロボットなど、機械化が進み、精密・正確な動作(精度の高い部品)が求められるようになりました。

当社も徐々に精度を要求される金属加工の相談が増加し、その期待に応えるため、高精度な加工ができる研削加工を取り入れました。しかし、受注・加工の利益率は低く、製品によっては赤字のものもありました。また商談は商社が大半を占め、価格折衝も難しく、改善されない状況が続いておりました。

2014年経営が刷新され、新社長は「企業経営の見える化」、「女性の多職種への採用」などの企業文化の変革、また、おおよそ的な数値管理から、「製品毎」、「業種毎」の原価管理、また、生産性分析においては「日別」「時間帯別」、「人別」などを変化に対応できる数値管理と、社員全員で状況や成果を共有できる仕組み・仕掛けが必要と判断しました。

デジタル活用の概要

現場のあらゆる場所で稼働状況を“見える化”

全ての研削盤(NCに対応していない古い設備を除く)にIoTを導入し、稼働状況をリアルタイムに把握できるようにしました。

砥石の摩耗状況の分析、適正な交換タイミングを予知

現在は砥石の摩耗状況を分析し、適正な交換タイミングを予知するためのデータの蓄積・分析を行っています。

将来的には、すべての設備の稼働状況から各々のメンテナンスのタイミングを予測する環境が整う予定です。

稼働状況の見える化

生産状況を異なる角度からリアルタイムに見えるようにしました。

見える化による持続可能な体制(設備データと生産管理システムの連携)

研削盤と製品の寸法を確認する測定器をタブレットと接続することで、どの研削盤で誰が何を加工し、どのような稼働状況にあるのか自動的に収集できるようにしました。

見積り工数と実際の個数を比較して顧客毎の原価管理に活用する等、生産管理システムと連携させ、予実管理ができるようにしました。

デジタル活用の効果

標準化・自動化を進めることで、これまで勘やコツに頼っていた自社のノウハウを「見える化」することができ、他社と共有すべき情報、自社内で守るべきノウハウを区別することができました。

また、IoTで蓄積したデータの一部を活用することで、切削加工メーカと連携して、データで双方の強みを生かした製品加工の取り組みを始めています。

「兆候」を早い段階で察知するということが重要であるとの考えで「現状の見える化」や「経時変化を観察し異常を捉える」ことを念頭に、積極的にIoTを進めました。「見える化」だけでなく捉えたデータを分析することを重視し、特に「原価率」と「工程内不良の徹底削減」を推進できました。以前は製品毎の利益が分からず、全体で帳尻を合わせた儲けの感覚でしたが、この「データ分析」により、当初の課題であった、業種別、お客様別、製品別、人別などの数値が正確に分かり、経営戦略や営業活動へ迅速に対応できるようになりました。

今後の課題・目標

常日頃、「生産性向上」や「製造時間短縮」などは考えますが、経営にとって重要なことはお金を順調に回転させるということです。工程で言うと材料、仕掛品、製品、販売(お金は売掛金)と変化していきますが、売掛金の段階で、回収遅れや、回収漏れなどがあるとお金(運転資金)が滞ります。

経営として行うことは、工程間におけるお金の流れを速くして、より多くのお金を捻出することです。工程間の在庫が増えるということは、お金が滞留しているということです。ビジネス状況に応じた製品の需要予測などにチャレンジし、流れを今以上にスムーズにしていきたいと思います。

株式会社山田製作所

代表取締役社長 山田 英登

本社所在地

愛知県あま市花正七反地19番地TEL

052-442-1491F A X

052-441-2297創業年月

昭和45年5月資本金

1,000万円売上高

6億円従業員数

50名(男性18名、女性32名)H P

https://www.ysei.co.jp/

このように私たちが製作した製品が使われる精密機械は、数万個以上の部品で構成されています。ひとつの部品に「ゆがみ」などがあれば、それに関連する部品に負荷がかかり、結果的に大きな不具合に繋がる可能性があります。一点ものでも、数量のある製品でも、一つひとつ変わらない精度と品質を日々追求しております。

またキャッチコピーで使っている〇(丸)を〇(まん丸)の〇は同じ〇です。これは、肉眼レベルでは加工前後の見分けがつかないことを表現しています。そういうレベルの技術で、精密機械部品を製作しているという、自負のあらわれです。そして「〇(丸)を〇(まん丸)にする会社」には、製品についてだけでなく、仕事への取り組みに対する姿勢も表しています。円滑に仕事が回るためにはどのようにしたらいいかを常に考え、スムーズで歩留まりを上げる仕組みを作る努力を怠らない、また全社員・取引先・地域などとの輪(和)を大切にしたいという意味も込めています。